少し前にKyberNetworkのベータ版がメインネットでローンチされ注目を集めました。KyberNetworkはいわゆるDEXに分類されるサービスです。つまりBitFlyerやZaif等の取引所に自身の暗号通貨資産を移動させることなく、自身が保有する秘密鍵の管理下に置いたままトークンの交換を可能にするというものです。

オーダーブックはなし

0x Protocolによって作られるDEXとは異なり、KyberNetworkにはオーダーブックがありません。テイカーは、交換ペアを指定し、入手したいトークンの数量を入力します。すると、レートが表示され、そのレートで不満がなければ、トランザクションを生成し、トークンの交換が行われます。

手数料はないがスプレッドが存在する

「KyberNetworkではトランザクション生成のためのガス代以外には費用はかからない」と説明されることもありますが、手数料が発生しない=手数料を利益として受け取る主体がいないと販売側の機能を果たす主体がいなくなってしまいます。KyberNetworkではメイカーに相当するReserveEntitiesが自身に有利なスプレッドを設定することを許可しており、それがメイカーのインセンティブになります。

現時点での他のDEXとの大きな差異はこの部分です。結局、交換において重要なのは流動性であり、流動性はまず第一にメイカーによって提供されるので、メイカーのインセンティブ設計が重要になります。

0x Protocolは手数料で、KyberNetworkはスプレッドでインセンティブを設計しています。交換する量を増やせば増やすほど、スプレッドがテイカー側には不利な方向に修正されていきますが、これは板取引と同じで、最も有利な売値で提供されるトークンの数が十分でなければ、次善のレートを採用していくためです。

KyberNetworkは取引所ではなく販売所の機能に近いです。販売所故にオーダーが約定するまで待つ必要がなく、即時の流動性が提供されるとも言えますが、これは競合が全くいない状態のフロントランニングのない板取引で成行注文をしているようなものでしょう。なので、そこは一長一短です。板取引であっても成行注文を実行すればすぐに約定しますが、その分不利なレートでトレードしなければなりません。

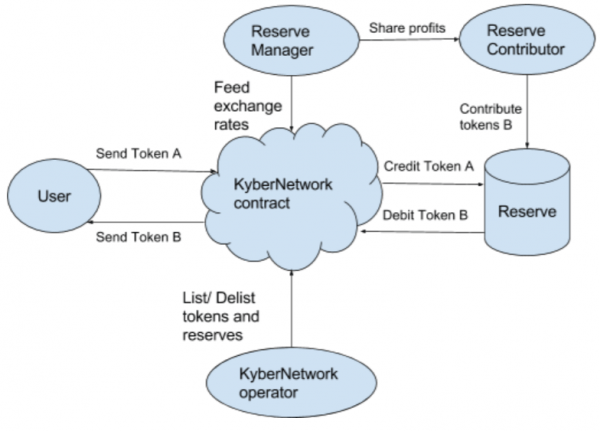

この販売所における在庫をReserveと呼び、Reserve周辺の機能は以下の3つの主体によって構成されています。

- Reserve entity

プラットフォームに流動性を供給する。KyberNetworkとサードパーティーの両方がこの機能を果たすことが可能。Reserveにはパブリック型とプライベート型が存在。 - Reserve contributor

Reserve entityに自身の資産を在庫として提供し、その見返りに収益が共有される。Contributorはパブリック側のReserve entityにのみ協力することができる。 - Reserve manager

Reserveの管理、交換レートの更新などを行う。

https://home.kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf

https://home.kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf

KyberNetworkに流動性を提供する在庫資産は、Reserve contractに保管されます。

ネットワーク効果が重要

メイカー側にとってもテイカー側にとっても重要なのは、「どのくらいの人数がKyberNetworkを使っていて、どの程度の流動性があるのか?」ということです。KyberNetwork側は、ウォレットの提供者や他のトークンプロジェクトと協同することによって、より多くのユーザーをKyberNetworkにもたらす方針であるとホワイトペーパーには書かれています。

セキュリティリスク

上でReserveに関わる3つの主体について書きましたが、「Contributorのリスクがリターンに比べて高すぎ」と感じた方もおられると思います。私も同感です。

セキュリティリスクを軽減するためにReserveの管理はMelonFundのようなマネジメントモデルを使い、Reserve managerによって実行された売買の記録は全てトラックできるようになる模様です。具体的には、送金先を特定のアドレスやReserveとの関わりのある取引所のアドレスに限定することによって資産の流出を防ぎ、交換レートをシステム側が監視することによってContributorにとって極端に不利な交換レートが採用されないようなシステムになっているようです。

ロードマップ

Q1 2018: メインネットデプロイ

完了しています(まだベータ版ですが)。

Q2 2018: 任意ペアのサポート

任意ペアをサポートするには、メイカーであるReserveを十分に確保する必要があります。ReserveとしてKyberNetworkに参入するためには、スプレッドというインセンティが機能することが重要になります。裏を返せば、中央集権的な取引所よりも不利なレートであってもKyberNetworkでトークンの交換を行うテイカーが一定数いることが条件です。

Q42018: ヘッジファンド等の金融取引

Melonport等によって提供されるヘッジファンドのプラットフォームやICOプロジェクトとの協業も視野に入れており、オプション取引や先渡し取引も開発する予定のようです。

End 2018/ Early 2019: クロスチェーン取引

クロスチェーンには2つの手法が考えられており、一つはBTCRelayやZecRelayのようなチェーンリレーを使う方法で、もう一つはCosmosやPolkadotのようなInteroperabilityを提供するサービスを使う方法です。クロスチェーンについては、最も進んでいるであろうCosmosやPolkadotでさえ、現在開発中でリリースされていないので、このような仕組みがいつ頃KyberNetwork等の他のプラットフォームで稼働するかは予測できません。

トークンモデルと課題

KyberNetworkのネイティブトークンは、KyberNetwork Crystal(KNC)です。

既に說明したKyberNetwork reserveは、ネットワークに参加する前にKNCを保有する必要があります。KyberNetwork上で行われた取引量の一部を、Reserve側は手数料としてKNCでネットワークに支払う必要があります。ホワイトペーパーに手数料の具体的な数値は明記されていません。

「流動性を供給するメイカー側がネットワークに手数料を払うのか?」と疑問を持った方も多いと思いますが、メイカー側はネットワークを利用することによってスプレッド分の利益を得ることが出来るため、ネットワーク使用料を払うことになっているようです。そして支払われたKNCは運営費用やパートナーへの支援費用を差し引いた上でバーンされます。バーンというのは、そのトークンを燃やしてしまい、それ以後流通できなくすることです。流通量が減った分だけ、残りのKNCの価値が希少性が上がるというわけです。

つまりメイカー(=Reserve)側は、自身が流動性を提供するトークンの取得レートに、KyberNetworkへの手数料と自身の利益を上乗せしたレートを提供します。複数のReserveのレートがKyberNetworkのシステムによって管理され、結果的に複数のペアでのレートが決定されるというわけです。

https://home.kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf